nov

Calder al Palazzo delle Esposizioni. Il moto del cosmo.

scritto in la facoltà di giudizio | No Comments »Lo si potrà verificare fino al 14 febbraio a Roma, al Palazzo delle Esposizioni, che ne ripercorre l’attività con una mostra che riunisce oltre 150 pezzi fra tele e sculture, completata dalla proiezione di alcuni rari film legati al percorso artistico di Calder e da un interessante appendice fotografico in due sale, dedicato agli scatti di Ugo Mulas, che negli anni ’60 conobbe Calder a Spoleto e ne documentò la tarda attività del grande capannone-studio di Saché, in Francia.

La retrospettiva, rigorosamente cronologica, muove dal primo contatto con l’arte – cui Calder approda abbandonando la professione di ingegnere, per abbracciare un linguaggio circense “delle attrazioni” sviluppato già dalla tenera età – fino alle sculture giganti della tarda attività.

È un percorso compatto, caratterizzato da una grande abilità tecnica (e tecnologica) e da una straordinaria coerenza estetica: Calder si esprime infatti per forme ricorrenti, eppure sempre cangianti, costruendo sculture-macchine ad imitazione dell’infinita replicazione di atomi e particelle e dell’eterna mutazione della materia.

Una sorta di ricerca cosmologica, dicevamo, a stimolare la costruzione dei tenui e delicati equilibri dei “mobile” (la definizione fu coniata nientemeno che da Marchel Duchamp) cui Calder dedicò tutta la sua carriera artistica.

Si tratta di sculture costruite sul principio del cambiamento: strutture penzolanti composte da bilancieri in ferro agganciati l’uno all’altro e dai quali pendono sottili lamine di metallo laccato. Ne risultano una serie di strutture mobili, appunto, dove la materia si declina in serie imprevedibili ed infinite di forme astratte, fatte dall’interazione fra masse, gravità e “environnement”.

Labili e variabili a seconda delle turbolenze dell’aria e dei fattori ambientali più disparati, queste sculture acquistano così una sensibilità all’ambiente, reagiscono al passaggio del visitatore, verificano gravità ed equilibrio, simulano l’espansione perpetua del cosmo, descrivono galassie e sistemi stellari insoliti e poetici, sognano dell’esistenza del moto perpetuo.

È come se l’arte astratta di Joan Mirò e Vasilij Kandinskij – le loro esplosioni di geometrie e colori – diventassero improvvisamente degli oggetti. Se negli anni ’30 il gruppo surrealista esplorava l’impatto delle macchine celibi sulla sensibilità, Calder sembrerebbe rispondere nella stessa epoca con delle “macchine a vento” tutt’altro che celibi, ed anzi “dialoganti”, in un’apertura dell’opera al mondo che per certi versi anticipava il gioco delle interazioni delle nuove avanguardie con lo spazio urbano e museale.

Laddove infatti le sculture ed i ready made surrealisti assumono toni foschi e perturbanti, ottenuti mediante un mutismo enigmatico, le opere di Calder respirano il cosmo, ne captano moto e particelle, riallacciando un contatto “descrittivo” con la realtà.

Il discorso di Calder sul reale assume anche maggiore coerenza se guardiamo ad altri momenti della sua produzione, parimenti presenti nella mostra di Roma: quello più precoce, risalente al periodo del “Cirque Calder”, quando cioè l’artista allestiva mini-spettacoli impiegando macchine e pupazzi in fil di ferro; e quello più tardo in cui i “mobile” lasciavano il posto ai loro antagonisti, gli “stabile” (stavolta la definizione fu di Jean Arp), grandi escrescenze ferrose che dalla terra si innalzano verso l’alto, creando angoli, curve ed anse a riconfigurare lo spazio circostante.

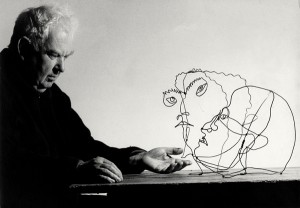

È proprio i questi segmenti cronologici che scopriamo l’ossessione calderina per lo studio delle forme, in particolare nella prima fase, in cui la tendenza descrittiva di cui dicevamo si esprime nei tratti sintetici delle delle “wire sculture”, intrecci poetici di filo di ferro che compongono figurini d’uomini ed animali.

Completa ed appassionante, la retrospettiva romana su Alexander Calder offre l’opportunità di riscoprire questo grande artista del Novecento e, di fatto, parte della genesi della rimodulazione in chiave interattiva ed urbana dell’arte contemporanea.